【つなぎコンペ】コンペテーマについて審査員が事前討論!?審査員座談会を5分でおさらい!

いきなりではありますが、BEAVER初となるコンペ企画『第1回つなぎコンペ – もちをつくる』はもうご確認いただけましたか??

今回は株式会社日建設計さんと共同で、『森(もり)』と『街(まち)』の間である『もち』をデザインする、というテーマの企画となっています。

コンセプトや課題設定など、従来のコンペとはいくつか異なる点もあるのでそのあたりもおさらいしつつ、

応募登録期間中に公開した審査員によるコンペテーマについての座談会の内容を振り返っていきたいと思います!

この記事を読んで少しでも興味を持っていただけた方は、ぜひ下記ボタンよりコンペサイトに飛んで応募登録してみてください!!

目次

[PR]

コンペ情報のおさらい

早く座談会の内容を読みたい!という方は上の目次から座談会振り返りパートまでスキップしちゃってくださいね。

課題

国土の3分の2が森林で覆われている日本は、戦後に植林された人工林が切りどきを迎えており、森林資源の循環や国土の保全の観点から国産木材の適切な利用が求められています。

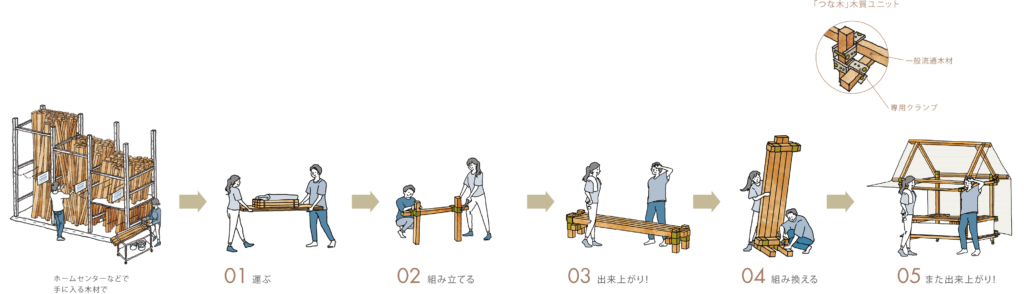

持続可能な森林循環や木材利用を進めていくには、森(もり)と街(まち)がつながり、相互が一緒になって課題を共有し、行動に繋げていく『もち』のアイデアが必要になります。Nikken Wood Labが木材利用の裾野を広げるアクションとして発案した木質ユニット「つな木」は、45mm角の一般流通木材と接合金物のみ合わせにより、家具から少し大きめの空間を「全国 どこでも だれでも」つくることができ、同じ部材を組み換えることで様々な形や機能にトランスフォームできるシステムです。

本コンペは、この「つな木」のシステムを用いた社会課題への解決や空間デザイン・用途に関連するアイデアを広く募集し、審査員と共にその実現に向けた議論を進めます。

このコンペで生まれる様々なアイデアや出会いが、森林への関心の喚起、林業・木材産業の担い手育成につながり、『もち』に関わる共創人口がますます増えていく社会を目指したいと思います。

地域において実際につくることができる、リアリティをもった提案をお待ちしています。(コーディネーター 大庭 拓也)

いま日本が直面している森林問題をリサーチした上で、『もち』『つな木』といった要素をいかにまとめあげて解決案を提示していくかがポイントになりそうですね!

スケジュール

応募登録 [8/16締切]

応募登録はコンペサイトの応募登録フォームよりお願いします!

▼

作品登録 [9/12締切]

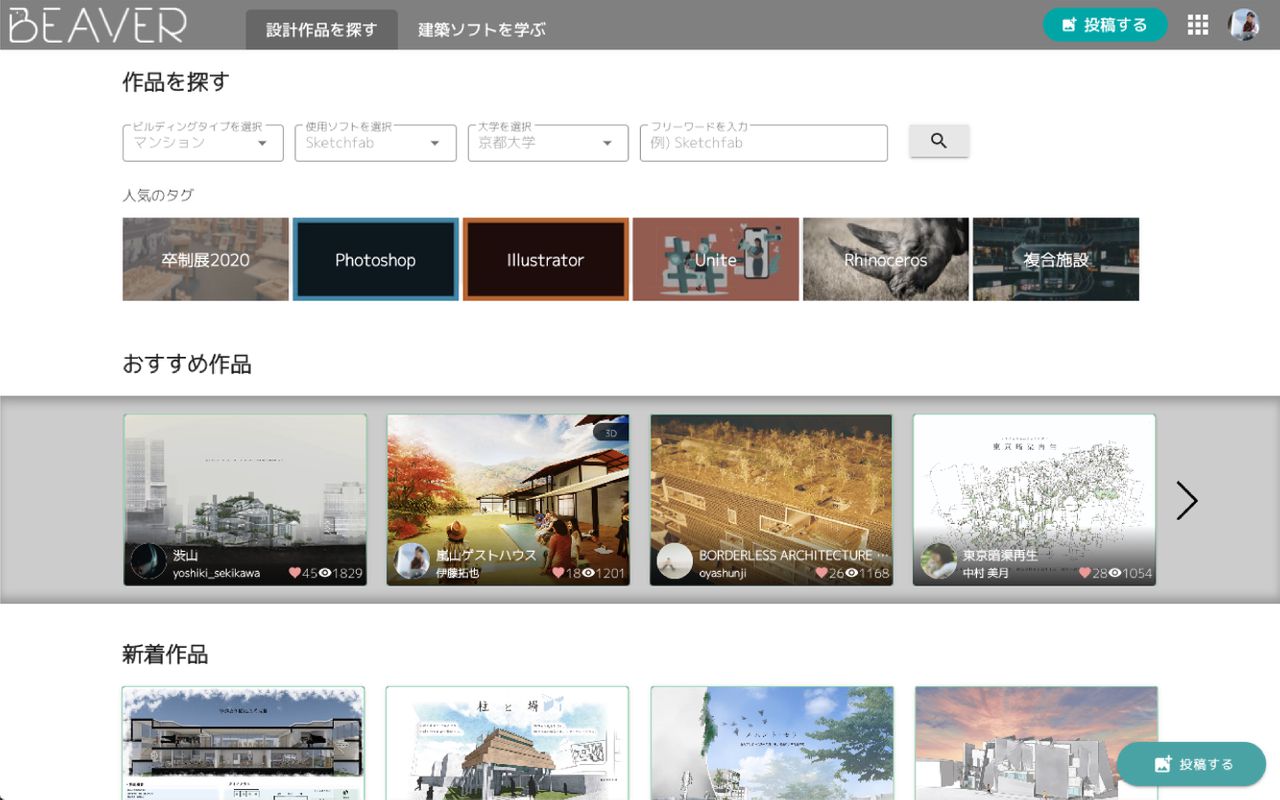

作品登録は応募登録時に案内される応募IDとコンペ専用タグを用いてBEAVERに作品投稿することで完了します!

▼

一次審査 [9/25結果発表]

一次審査では審査員が選出する10作品に加えて、BEAVER上の投票機能を使って選ばれる一般投票枠2作品の合計12作品が選出されます!

▼

二次審査 [10/3開催]

二次審査は一次審査を突破した12名(チーム)がZoomにて審査員にプレゼン・質疑応答を行っていただきます!

審査員

今回は、普段から『森』と『街』の狭間で様々な活動をされている5名の方が審査員となっています!

賞

優秀賞 [3点]

優秀賞を受賞された方には、賞金30万円・記念品・作品実現の可能性※が副賞として贈呈されます!

(※二次審査後に別途協議)

つなぎ賞 [9点]

つなぎ賞を受賞された方には、賞金1万円・記念品が副賞として贈呈されます!

つな木について

今回、作品提案にあたっては本コンペのコーディネーターである株式会社日建設計の大庭拓也氏がリーダーを務めるNikken Wood Labにて発案された「つな木」と呼ばれる木質ユニットを用いてデザインする、という課題設定になっています。

「つな木」は、木材利用の裾野を広げるアクションとして「全国 どこでも だれでも」が組み立て、解体、移設できる木質ユニットで、45mm角の一般流通木材と接合金物の組み合わせにより、家具から少し大きめの空間を人の手でつくることができ、同じ部材を組み換えることで様々な形や機能にトランスフォームできる点も特徴です。

詳しくは、2021年7月15日にオープンしたばかりのつな木サイトをご覧ください!

ポイント!!

本コンペでは、従来のコンペにはなかなか見られなかった下記の特徴があります!

◎「つな木」という実際のプロダクトを用いた提案をしてもらうことでリアリティのある提案を期待し、受賞作品についてはコンペ後に実現に向けて協議を進めていく点

◎今回の審査員座談会にも表れているように、なるべく審査基準や審査過程をオープンにしながら進めていく点

内容に興味を持っていただけた方は、ぜひ下記ボタンからコンペのより詳しい情報を覗いてみてください!!

[求人情報]

座談会の内容を5分で振り返る!

先ほどのポイントのところにも書いた”なるべく審査基準や審査過程をオープンにする”のコンセプトのもと、コンペテーマについて審査員が事前に議論を繰り広げる審査員座談会を実施しました。

座談会の様子はYouTubeにも動画が公開されていますが、ダイジェスト版でも40分、ノーカット版になると90分という非常に長い動画になってしまったので、この記事では概要を5分で追えるように印象的だった部分だけを取り上げて紹介していこうと思います!

ノーカット版はこちらから

座談会では、

・つな木について

・審査員自己紹介

・『もち』について議論

・『つな木』について議論

・作品に期待すること

の大きく5つの話題が展開されていました。

中でもコンペテーマについて深い議論が交わされていたり、審査員の考えがよく表れていた太字の3項目について詳しく見ていきましょう!

(あくまで印象的な発言を抽出しているので、前後の文脈を追いたい方は動画をご覧ください…!!)

『もち』について

農業における家庭菜園、漁業における釣り堀のようなもの、“グラデーション”がないですよね。“グラデーション”があるだけで『もち』って実現できるんじゃないかなぁ?

農業やりながら林業やる、とかじゃなくて学校の先生やカフェの店長が林業をやる、みたいにいかに普通の人が山の資源にアクセスできる状況を作るかが大事かなって思ってます。

森のことを森の人たちだけで考えない、あとは木を切る瞬間を共有する、みたいなことかなぁと思っていて。

それを共有することで森が人格を帯びてきて、”my 森”ができるんですよね。今はみんな“my 森”を持っていない。(笑)

都会で僕らが吐いてるCO2を山で固定してくれているっていう根本的な繋がりがあるわけで、そこを建築化したいという思いがあって。

新国立競技場のザハ案を手伝っていた時に、座席を木にして予算がないからそこに一席10万円で名前を彫る、っていうのをやろうとしたんだけど、皆さんの話を聞きながら『新国立競技場を作るんだけど、その木を伐採してみないか?』みたいにした方が良いんじゃないかなぁと。競技場に限らず公共施設とか庁舎とかに使う木も自分たちで木を切りませんか?っていうのをぜひやってみたいなぁと思います。

より積極的な森と街のつなぎ方があるんじゃないかっていう気がします。

オリパラの選手村はね、市町村で切った木を”貸す”っていうやり方をしていて、終わったらちゃんと返して市町村で使うんですよ。ちゃんと貸したことが分かるように市町村の名前が書いてあるんですよ。

それがすごく新鮮で、単なる材料だった木材が“誰かの街の木”っていうものに世界観が広がって、そうやって可視化できたら顔の見える森と街のつなぎ方みたいになるなぁっていうのをすごく感じました。

『つな木』について

僕たちの扱う材って軽トラの短手に乗るようになっているので材が2mで、建物でいうと一層に満たないから継がなきゃいけない。3mとか4mの材は搬出も大変で、2mにすることで搬出しやすいっていう森側の意見があって、長い材だけを出そうとすると地域資源を余す所なく使うことができなくなってしまう。

そう考えていくと短い材をつないでいったりとかユニット化するっていうこともやりたいなと思っていて「つな木」はすごく可能性があると思っていて。

そうなってくると森側の論理というか都合にも合う形になりますよね。

自分で作れることの面白さみたいな話なんですけど、地域材を使ったベンチを作りたいっていう話があって、塗料を塗らないと腐っちゃうんですけどそこはもう「腐っちゃっていいじゃないか」って。自分たちで作れそうだし。

地域のコミュニティで2年に1回くらい祭りみたいに作り直したらいいじゃないか、っていう価値観。壊れたら作り直そうみたいな価値観の方がいいなぁと思うんですよね。

「つな木」を使って自分たちで作れるようになるからこそそういうこともできるんじゃないかって思います。

コンクリートだと立て直す時に壊してまた1から、っていうことしかないんですよね。でも木はそれを違った形で使っていけるはずで、昔は床の間の木を建具に使って、みたいなのがありましたよね。

今はできた時が一番美しくてどんどん劣化していくっていう概念になっちゃってるんですけど、つな木で価値をつなぎ直すっていう、価値が下がらないでアップサイクルするみたいなことができるとものの価値が変わるし、それができるのが木だと思うんですよね。

45角の規格材だからできるかなと思ったのが、すごく強引なんですけど100年くらい街で使っていって、木材って100年くらい経つと乾いて一番強度が出るのでそれを使ってクロスラミナーを作って大型建築に使うっていうのもいいんじゃない?(笑)

社会の中で100年間干して強度をあげる、っていうのも面白いなと思って。街に木材をストックしておく、街が森になるみたいな。

作品に期待すること

僕は設計とか建築とかはあまり詳しくないので、わくわくするとか、これ作りたいな、こういう人たちが絶対喜ぶよねみたいなのが想像できることが重要かなと思っていて、そういう作品をうちの材なのかうちの持っているフィールドなのかで一緒に作りたいなと思える人を評価したいと思っています!

僕は『里』と『もち』の違いはなんなのかっていうのを考えていて、『里』っていうのは森と暮らしが地続きで場所性を伴う概念だと思っています。それに対して『もち』っていうのは場所性を問わずに森と都市をつなぐ、その中間みたいな概念なのかなと考えていて、新しい『里』の概念なんだろうなと思っています。

それは都市側だけじゃなく山の麓にあっても『もち』なんだと思うので、『里』では表現できないこれからの時代における森と暮らしがつながっている状態、支え合うような提案だと嬉しいなって思っております。

僕はいつもデザインを考える時に、森とか山は資源の宝庫で食べ物や水もそこからきていて、そういう中でいかに農林水産をものづくりに巻き込んでいけるかっていうのは裏テーマでもっていて。

今の日本は山から盛り上げていくのが今の時代重要だと思うし、それで新しい側面が出てきていろんな人がそこに関われるような”しろ”ができるようなコンペになったらいいなと思っています。

これまでずっと森を引き受けていてくれた人がいるんですよね。そういう人たち今元気がなくなってきちゃってるから「あぁ、こういう使い方があるのか。こういう可能性があるんだったらもう一回頑張ってみようかな」って思えるような、そういう新しさとその中で街の人とつながってみたいなって思えるような”なにか”を期待しています。

やっぱりコンペだから、なにか新しい提案がほしいですね。それは新品でなくても、忘れていたことを発掘してくるでもよくて、とにかく世の中のトレンドから離れたような木に対するアイデアがほしいと思います。

それからアイデアだけでなく形にしてほしいなと思っています。アイデアが形から読み取れるものを高く評価したいというふうに思っています。

審査が楽しみです。

最後に

いかがでしたか?

課題文からだけではなかなか想像がつきづらいテーマでも、この審査員座談会を踏まえるとより実感をもって捉えていただけるんじゃないかと思っています!

この記事を読んだり、座談会の動画を見ながらアイデアが湧いてきた人は、コンペサイトから3分で応募登録いただけます!

コンペが大好きな人も、コンペ初挑戦の方も、学校や学生団体でチームを組んでのご参加も、皆さんお待ちしています!

『第1回つなぎコンペ – もちをつくる』の応募登録は8/16(月)までなので、ぜひ奮ってご応募ください!!