【ARCHICAD】平面図に表示されないオブジェクトを反映させる方法 その②

今回はこちらの記事の続きになります。

[blogcard url=”https://media.beaver-archi.com/archicad/2596/”]

続編記事ですので、前回の記事内容も上のリンクからご確認ください。

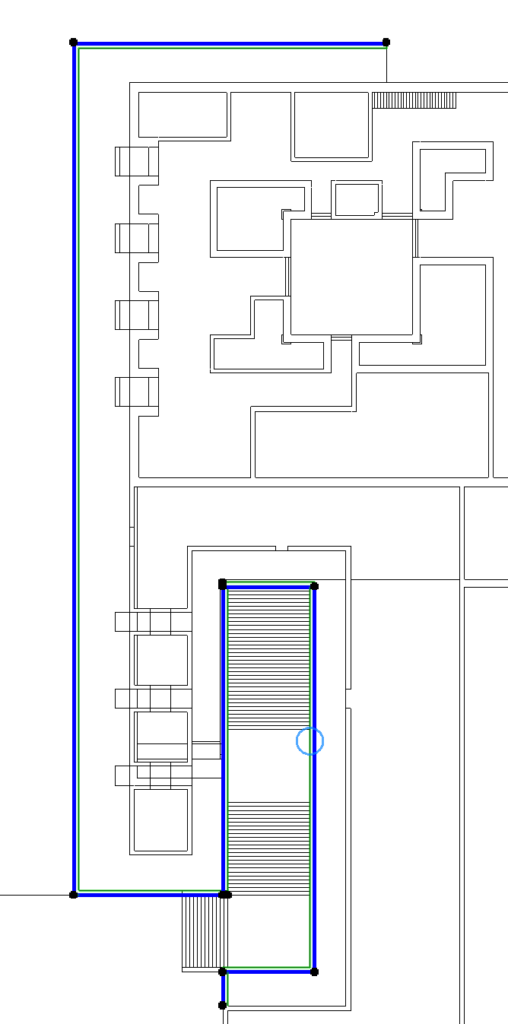

各設定を一通り網羅することで、よりスピーディな図面作成と、明快な設計に役立てられると思います。それでは下の画像のような平面図タブをよりきれいにしていきましょう!

[PR]

モデリングが平面図タブに対応してくれない問題点

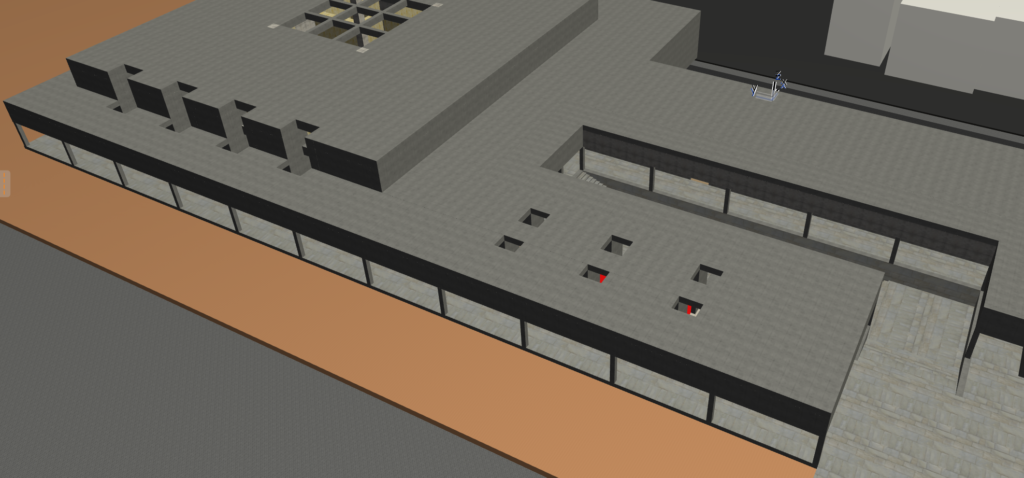

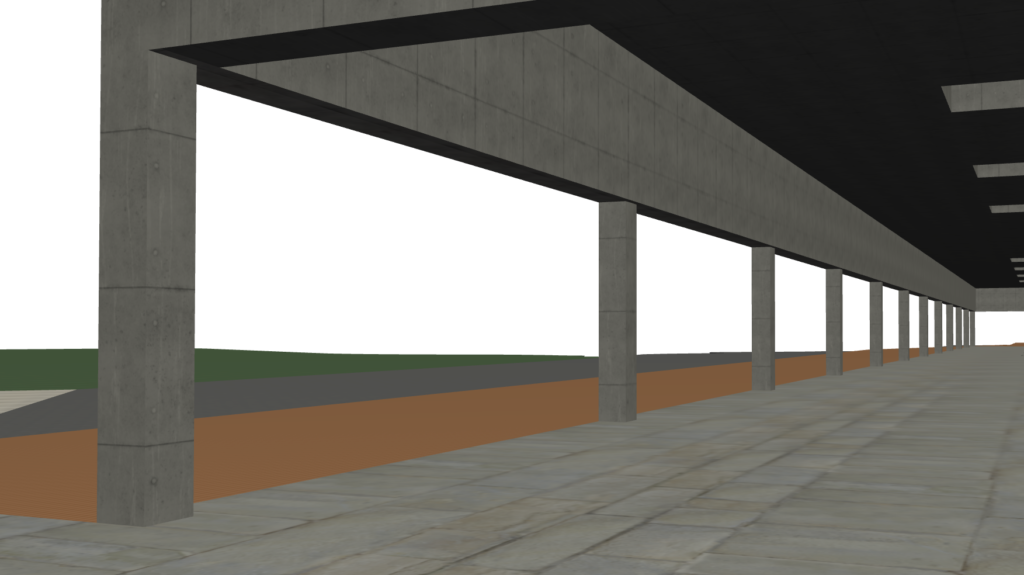

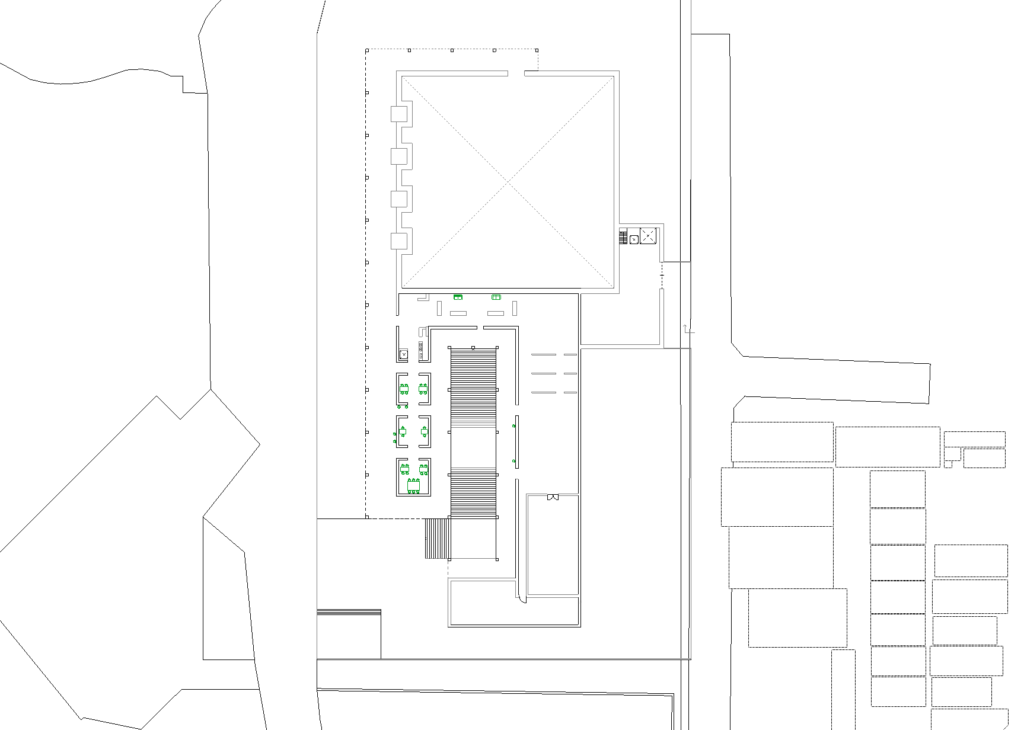

まずは、上のモデリングの画像2枚と、対応する下の平面図の青い箇所を比較してみてください。モデリングからみてわかるとおり、図面で選択された箇所は庇のついた列柱廊で、平面図としては柱の連続として表現される箇所です。しかし図面では庇の部分が壁のように表示されてしまっています。

なぜこのようなことがおきてしまっているのでしょうか?それは各オブジェクトの平面図での表示設定をしていないことに起因します。

平面図に関する各設定を変更していくことで、これを解決していきます。

[求人情報]

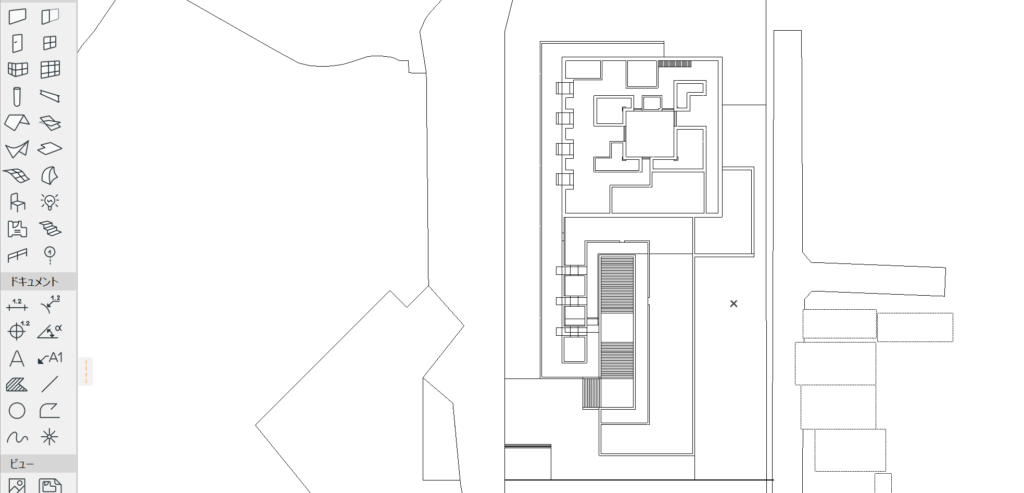

解決方法:平面図の切断面を決める

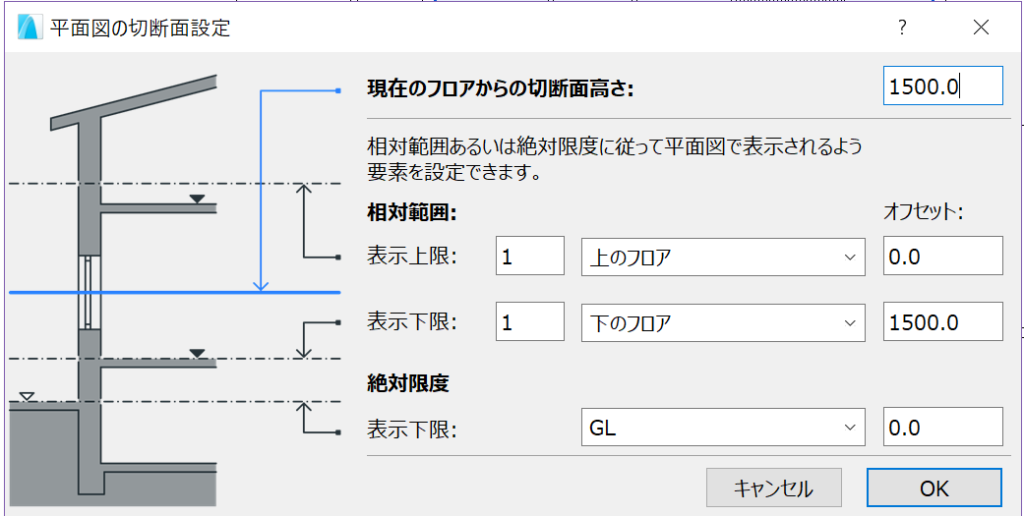

意外に気づいていない人が多いのですが、ARCHICADのデフォルトでは平面図の切断面(=平面図タブで表示する基準となるz平面) は各階のFLから+1100の平面となっています。

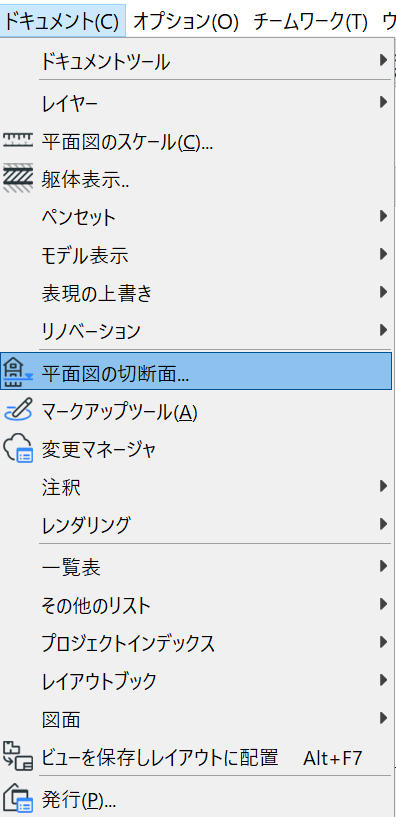

そして実はこれは変更できます。変更方法がこちら↓

「ドキュメント」→「平面図の切断面」を選択

するとこのようなタブが出現し、平面図における①切断面、②表示上限(=切断面からの表示の有効距離の上限)、③表示下限 の三つを決定できます。

庇の部分が平面図に含まれないように、この部分の設定をまず変更します。

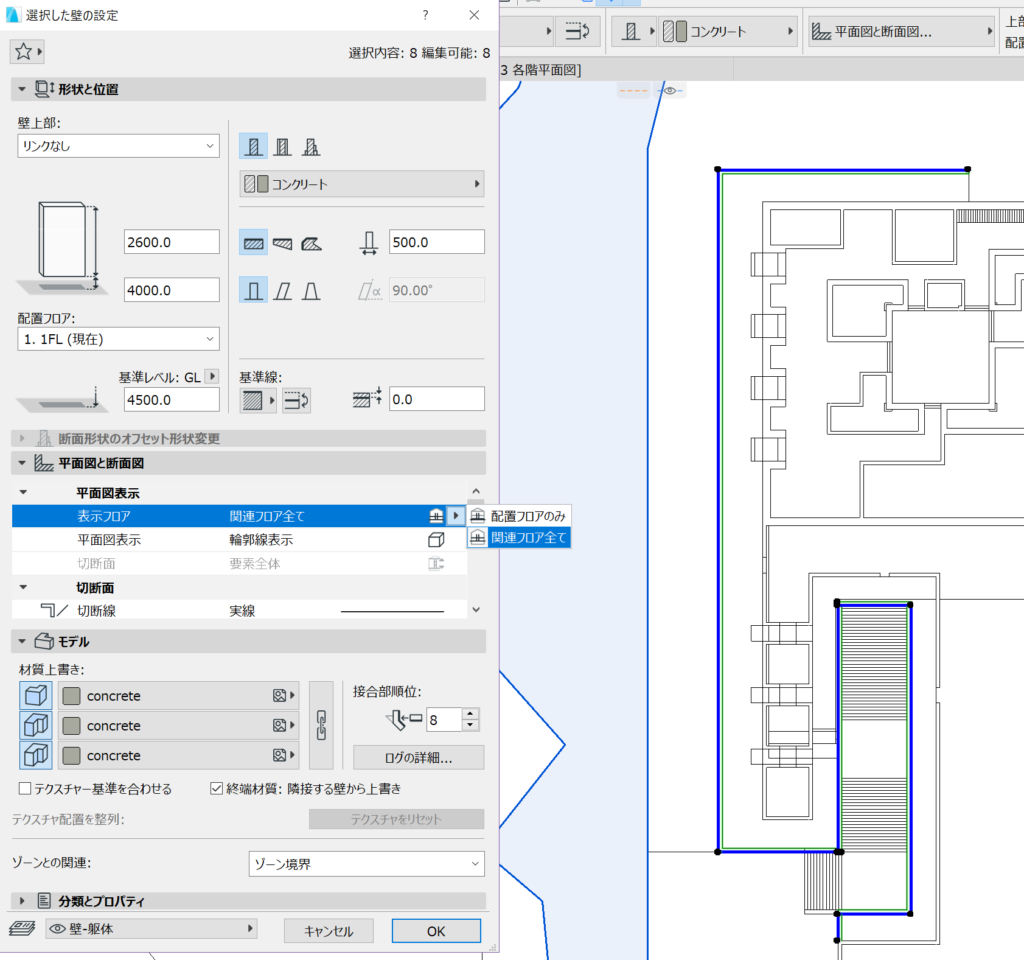

次に非表示としたい箇所の設定をひらき、「平面図表示」→「表示フロア」→「関連フロア全て」を選択します

例えばアーチなどは立面でみて刻一刻と勾配や切断面が変わっていく造形なので、平面図の切断面をどの高さにするかによって平面図が大きく変わってきます。そんなときにこの「平面図の切断面」の設定をかえることで、図面表現を最適化させることが可能です。

アウトプット時のみの話になりますが、Rhinocerosへモデリングを書き出せば任意の断面を感覚的に決めて図面を出力することが可能です。

関連記事はこちら↓

[blogcard url=”https://media.beaver-archi.com/rhinoceros/1459/”]

今回のまとめ

最後に線ツールで吹き抜けや庇の表現を直した図面がこちらです。かなり整理されてすっきりしてくれました。

ARCHICADは図面(設計意図)と3D(反映された成果物)をリアルタイムで比較しながら設計できることが強みなのですが、ついつい3Dモデルばかりを見て煩雑な図面で作業をしてしまいがちだなぁと思います。よりきれいな図面での作業が、よりよいスタディに繋がるのではないでしょうか?なんて偉そうなことを言ってみます(笑)

ではまた!