【徹底解説!】建築の設計課題にどう取り組めばいいのか?

こんにちは!

BEAVER 編集部です!

今回は建築設計課題への取り組み方について!

これまでありそうでなかった記事でした。

まず…

建築の設計課題は非常に厄介です。

…と、早々に脅かすようですが、実際なかなか難しいと思います。

それでもこの記事を読めば、あなたはきっと何かをつかめると思います!

そこで、初心者、いま何か掴みかけている人、学生の時に学びきれなかった社会人。

ぜひ一読いただければと思います。

記事全体としては少し長いです。

一度で読むと疲れるので、ゆっくりやっていきましょうね

[PR]

設計とは何か?

さて、設計とは何でしょうか?

何が厄介なのでしょうか?

建築設計とは──

建築設計 建築物を建設するにあたって、その意図に即して構造、材料、工費などの計画をたて、図面その他の方法で明示する行為。より一般的には、建築に限らず何かを企て、それを具体化する手続を考える行為を設計という。

[blogcard url=”https://kotobank.jp/word/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E8%A8%AD%E8%A8%88-60889#:~:text=%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9%E3%82%92%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E3%81%99%E3%82%8B,%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%82%92%E8%A8%AD%E8%A8%88%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82″]──とあります。

作るものによりますが、基本的にはまずは機能を満たすことです。

機能を満たせなければその用途の建物にはならないですよね。

例えば…

図書館には大量の本を収蔵する必要があります。

本を大量に本棚に格納すると、重さで床が沈む図書館…それは図書館ではありません。

収蔵量とその荷重を考え、構造的な裏付けを得るのもまた設計ですし、

本にカビが生えないように空調換気を計画するのもまた設計です。

実務的にはこれらを「構造設計」「設備設計」「意匠設計」と、業務を切り分けたりしますが、これらはすべて設計業務です。

※意匠設計というのはいわゆる建築のデザインです。

これら設計の中でもとりわけ「意匠設計」はややこしく…

機能を十分に満たした箱を作ることはたしかに「設計」ですが、 機能だけを満たせばいいのなら、

建物はただ「シンプルな箱の形」が1番いいのです。それは構造も設備も同様です。

形がシンプルならば、コストも少なくて済みます。しかし、それでは決して「よい建築物」にならないのです。

あくまで、機能を満たすことは設計の大前提であり、設計行為全体の一ほんの部でしかありません。

一方で、複雑な形を持つだけの建物は、ただ、お金を食らうだけのオブジェです。複雑になればなるほど、

それを作り上げる際に無駄なコストがかかりますし、機能を犠牲にすることにもなるでしょう。維持管理にも差し支えることでしょう。

つまり…建築意匠の設計は

機能を満たす箱でもなく、ただ単に面白い形のオブジェでもない、

「それ以上の何か」を目指す必要がある、ということです。…ふわっとしてますね。

し か も

それを空間の造形で示さなければならない!!…と、ここが本当に厄介な点なのです。

例え機能を十分に満たした便利な「箱」だとしても…

極端な話「いろいろできる便利なデバイスが格納されている白い箱の建物が」いい建築物なのか…?という話です。

「味気のない白い箱」を誰か有名な人が、知的で綺麗な言葉で飾り立てても限界があるのです。

いくら文章を書き連ねていても、その建物の形はどこか味気ないままなのです。

そして、

意匠設計者が使っていいのは「カタチ」という言語のみです。

本当に魅力的な「よい建築物」というのは…それは時に暴力的ともいえるほどの勢いとインパクトをもって私たちに迫ってきます。そこには空間が持つ圧倒的な力があるのです。

そして、この空間に対する考え方…それが「建築学」です。

こんなややこしい内容を 説明不足のまま次々と課題に出してくるのが建築学科という魔窟です。笑

[求人情報]

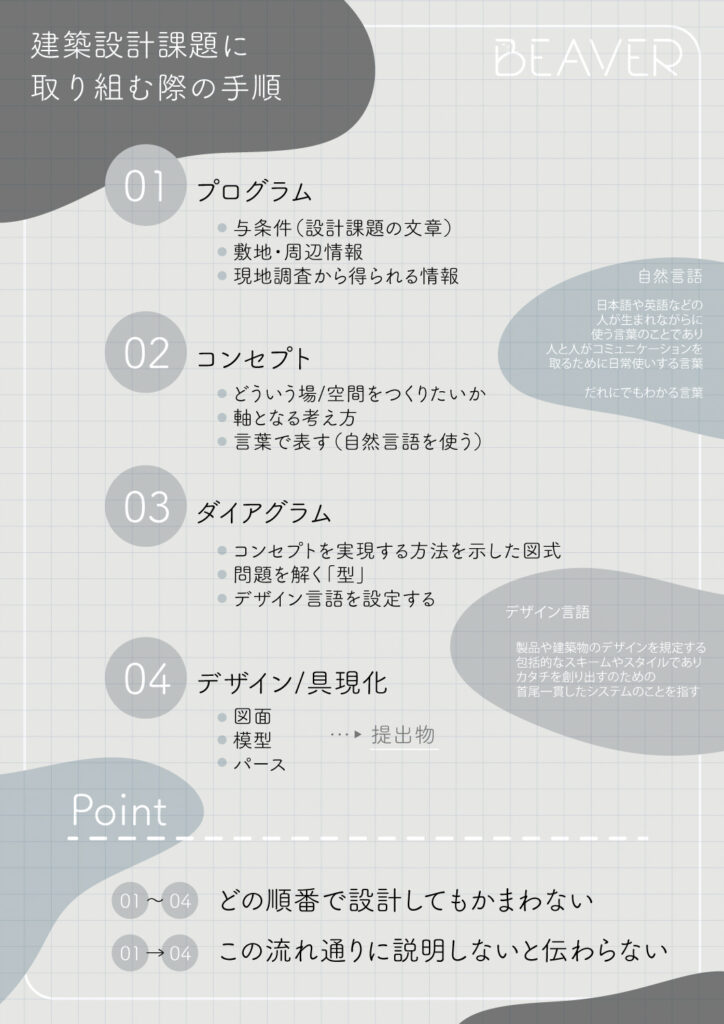

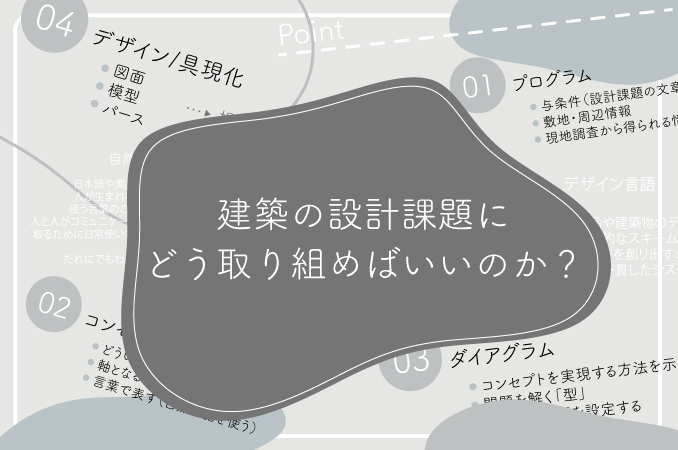

設計課題に取り組む手順

それでは「設計課題に取り組む際の手順」についてお話しします。

設計の流れは以下の通りです。

1.プログラム

- 与条件:設計課題の文章

- 敷地 / 周辺情報

- 現地調査から得られる情報

2.コンセプト

- どういう場/空間を作りたいか

- 軸となる考え方

- 言葉で語る(自然言語を使う)

3.ダイアグラム

- コンセプトを実現する方法を示した図式

- 問題を解く「型」

- カタチにするためにデザイン言語を使う

4.デザイン/具現化

- 図面

- 模型

- パース

勘違いしている場合もあるのですが…

じつは、 設計というのは上記のどこからでもスタートしてかまいません。

例えば、何か建物を設計したい場合…

パターンA

- 実現したい空間のイメージがある。それを実現する方法もできあがっている。 (コンセプト)

- それを実現できる土地を探そう (プログラム)

- 土地に合わせて最初のイメージを落とし込んで検討してみよう! (ダイアグラム)

- 図面や模型・パースを作る (デザイン/具現化)

パターンB

- 土地を決定した。何ができるだろうか?周辺環境はどうだろうか? (プログラム)

- ここは特徴的な文脈のある土地だから、材料にこだわりたい (コンセプト)

- 模型を作ったり材料サンプルをつくる (具現化)

- こういう条件で材料を使い分けたらよさそう。ルール化しよう。 (ダイアグラム)

- 図面や模型・パースを作る (デザイン/具現化)

パターンC

- 自分のイメージを絵に描いてみよう。あ、これすごくいい! (具現化)

- これをよく見せるための土地を見つけよう (プログラム)

- これを補強できる理論を考えよう (コンセプト・ダイアグラム)

- 模型と図面を作成、パースを加筆修正 (デザイン/具現化)

仮に上記3パターン用意しましたが、どれも正解です。

正解ですが、やり易い順番というものは存在します。 パターンCは結構難しいかもしれません。

共通して、最終的には提出課題として出力しないとならないので、 自ずと「デザイン/具現化」は最後になるのですが、

パターンBのように工程をいったりきたりも当然のようにありえます。これは模型を使って検討する場合ですね。

これを「スタディ模型」などといいます。 また、この検討過程を「スタディ」といいます。建築設計特有の用語ですね。

一般に、学校から設計課題として出される時は、 あらかじめ土地を選定してあり、そこに美術館あるいは図書館を設計しなさい、

…といった課題の出された方をするはずです。

つまりこの場合、最初にプログラムが規定されている場合が多いので、 自ずとスタートラインが揃う場合が多いです。

(条件を揃えないと生徒を評価しにくい事情もある)

一方で、卒業設計に関しては、プログラム自体が設計対象になりえます。

(土地を設定されている設計課題に慣れていると、勝手が違うのでここで躓きやすい)

どこかを土地に選定する経験も積んだ方がいいです。

この設計課題の流れについて1点だけ注意すべきは

相手に設計内容を説明するときは

1.プログラム→2.コンセプト→3.ダイアグラム→4.デザイン/具現化

この順番で説明しないと伝わりません!そこは注意が必要です。

土地をどのように解釈して

どういった切り口で

どのような方法で

どのような空間をつくりあげたのか

この流れで説明してくださいね。

コンセプトとは?

コンセプトとは…

創造された作品や商品の全体につらぬかれた、骨格となる発想や観点のことをいいます。

これが建築やデザイン、あらゆる創作活動における「コンセプト」です。

似た言葉に「テーマ」がありますが、 「コンセプト」はもう一段階ほど、具体的な解法であり、

建築設計のコンセプト設定時には唯一性が必要であることを意識してください。

後で実例とともに解説します。

「コンセプト」については先日の記事(BEAVER NESTについて)をあえてそういう構成で書いていますので、この後説明する「ダイアグラム」の例としても参考にしてみてください。

[blogcard url=”https://media.beaver-archi.com/tips/tools/10093/”]

また、NESTの方にはさらに詳しく書いています。「星のや」の例を参考に解説しました。

[blogcard url=”https://www.notion.so/770d4d9445a847f5818d7e537c8efed7″]

デザイン言語とは?

デザイン言語とは…(建築学の観点から)

建物や空間の設計における一連の視覚的および形式的な要素やルールのこと。これにより、統一感のあるデザインを生み出し、利用者に特定の感覚やメッセージを伝えることができます。具体的には、以下のような要素が含まれます。

1. 形態とプロポーション

デザイン言語には、建築物の形やサイズ、比率に関する規則が含まれます。例えば、ある建物のデザイン言語が直線的でシンプルな形態を重視する場合、建物全体にそのスタイルが反映されます。

2. マテリアルとテクスチャー

使用する素材やその表面の質感もデザイン言語の重要な部分です。特定の素材(木、ガラス、コンクリートなど)やテクスチャを使うことで、デザインに統一感と特有の雰囲気を与えます。

3. 色彩

色の選択や配色パターンもデザイン言語に含まれます。例えば、特定の建築プロジェクトがナチュラルカラーを基本にする場合、そのプロジェクト全体で自然の色合いが使われます。

4. 空間の配置と動線

どのように空間を配置し、人々がその空間をどのように移動するかもデザイン言語に含まれます。例えば、開放的なレイアウトを重視するデザイン言語では、広々とした空間とスムーズな動線が設計の中心となります。

5. ディテールと装飾

建物の細部や装飾のスタイルもデザイン言語の一部です。特定の装飾パターンやディテールを一貫して使用することで、全体のデザインに統一感を持たせます。

6. 照明と影

照明の使い方や影の作り方もデザイン言語の一部です。照明の配置や光の強さ、影の演出によって、空間の雰囲気や機能性が大きく変わります。

例: ミニマリズムのデザイン言語

ミニマリズムのデザイン言語を採用する建築プロジェクトでは、以下のような特徴が見られます。

- シンプルで直線的な形態

- 白やグレーなどのシンプルな色使い

- 余計な装飾を排除し、機能性を重視

- 自然光を多く取り入れた開放的な空間

- 少ないが高品質な素材の使用

このように、

「デザイン言語」は建築物や空間の全体的なデザイン方針を統一するための「ルールブック」として機能し、設計者が一貫性のあるデザインを実現するために不可欠な要素です。

建物のコンセプトによって各建物の「デザイン言語」は異なりますが、デザイン言語の中にも「癖」のようなものが存在します。それを「作家性」などと呼ぶのかもしれません。

建築家特有ののデザイン言語というものも存在するのです。その場合はその建築家の「建築思想」と呼ぶことが多いです。

なお、

「デザイン言語」はコンセプトに沿って設定されます。

要は、どのような形状、色、質感、配置/動線、ディテール、光の使い方…etc. こそが、そのコンセプトを満たせるのか?ということを設定するのです。

ダイアグラムとは?

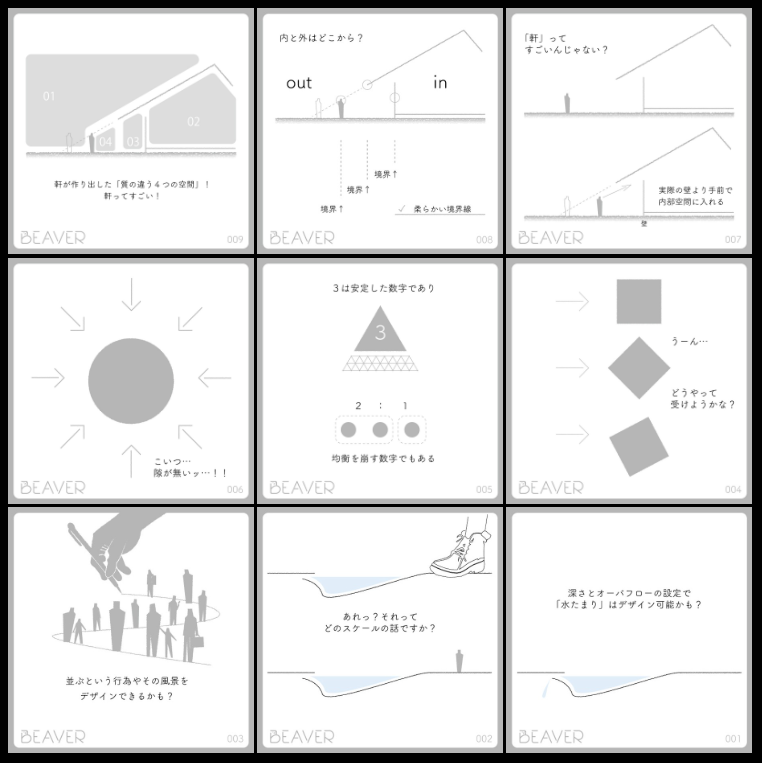

コンセプトやデザイン言語を相手がよりよく理解できるようにするために、ダイアグラム(図)を使うことが有効です。

造形を扱う以上、造形を言語のみで正しく伝えるのは至難の業です。

ダイアグラムを用いることで、非言語のまま造形の説明ができる利点があります。

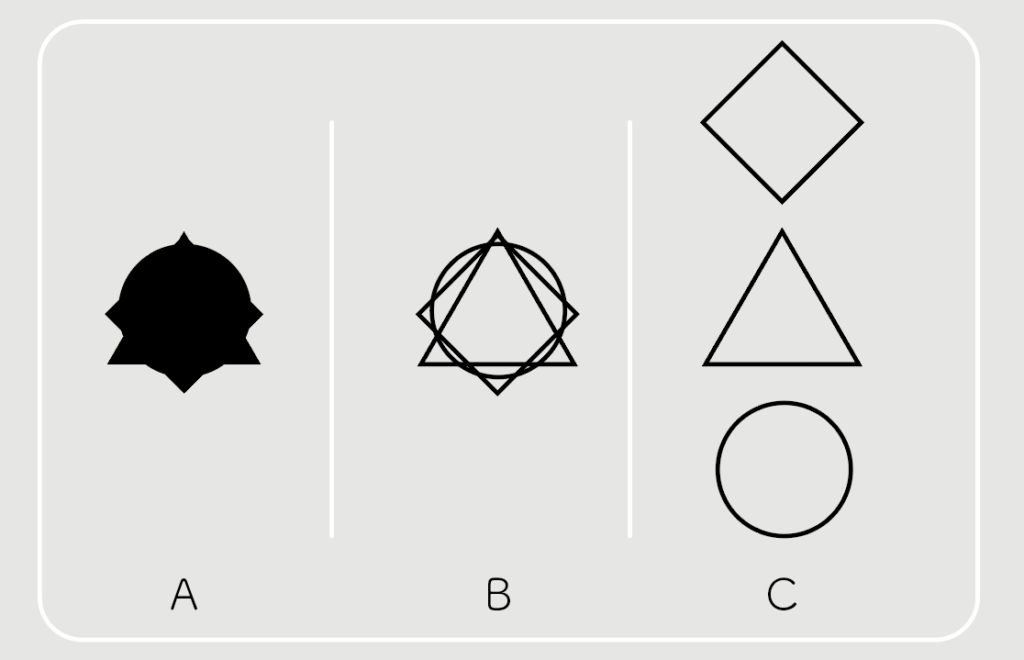

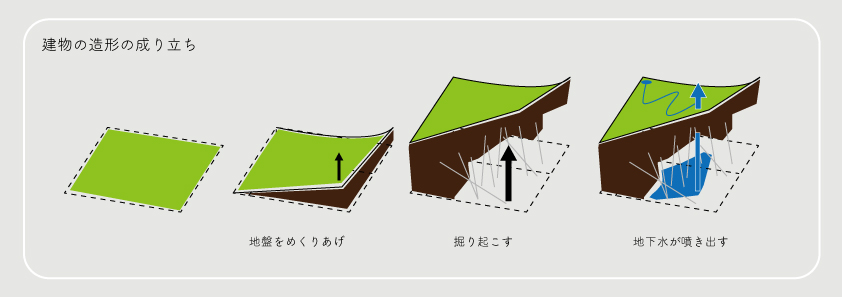

このようにAという一見複雑なシルエットの成り立ちを一瞬で説明できます。

ダイアグラムの役割は以下の通りです(主なものを抜粋)

- ひと目で言いたいことがわかる(コンセプトの可視化)

- 造形と意図がセットでわかる(デザイン意図の可視化)

- 図を連ねることで過程がわかる(プロセスの可視化)

- 要素と要素の関係性がわかる(関係性の可視化)

- ダイアグラム同士を整理できる(情報の整理)

- コミュニケーションツールになる(共通言語化)

- 概念的なことに形を与えられる(概念の言語化)

- 一見複雑なものがシンプルにまとまる(簡素化)

上記の8番が意外と大切で、

ダイアグラム化できない内容、というのは一度疑ってかかるべき。だと思っています。

複雑なことを複雑なまま扱うことはあまり良いことではありません。

理解されない可能性が高いからです。ダイアグラム化できるということは簡単な図として描けるということ。

すなわち、適度に要素がそぎ落とされ洗練された内容である可能性が高いです。

行き詰ったら、一度要素を分解してみる必要があるかもしれません。

ダイアグラムについてはBEAVER NESTのコラムに上記8項目一つ一つについて詳しく書いています。

[blogcard url=”https://www.notion.so/888db27a9e6f40e796721422ca70ed81″]具体的な造形への落とし込み方

それでは

仮の課題を設定して、これを解いてみます。

▼課題内容(概要)

課題:商店街の一角にある百貨店跡の大きな敷地に都市コンプレックス(複合施設)を計画する。

都市中心部の空洞化した商店街をいかに活性化して次世代につなぐ建築を設計できるかという課題趣旨。

①まずは現地リサーチ

↓

▼リサーチでわかったこと

・敷地の付近には地下街が存在するが現在は賑わいが少ない

・地下の入口が目立たないので入りにくい雰囲気があるのではないか

・昔ここには水が流れる堀があり、市民に親しまれていた

②方針を考える

↓

・地下街という珍しいモチーフとその可能性を考えたい

・その土地を象徴するランドマーク的な存在の建物にしたい

・水場や緑地を設けて人が集まる場所を作りたい

③コンセプトを設定する

↓

▼(造形の)コンセプト

地盤を引きはがし、掘り起こすことで、地面は隆起し、地下から水が噴き出す。

そんな、土地のエネルギーが躍動するような、象徴的な造形とすることで、

この建物は、地下のポテンシャルが表出したかのような、この土地のシンボル的な存在となる。

※わかりやすいように、あえて造形から入るコンセプトにしました。ここは人それぞれです。

④ルールと方針を規定する

↓

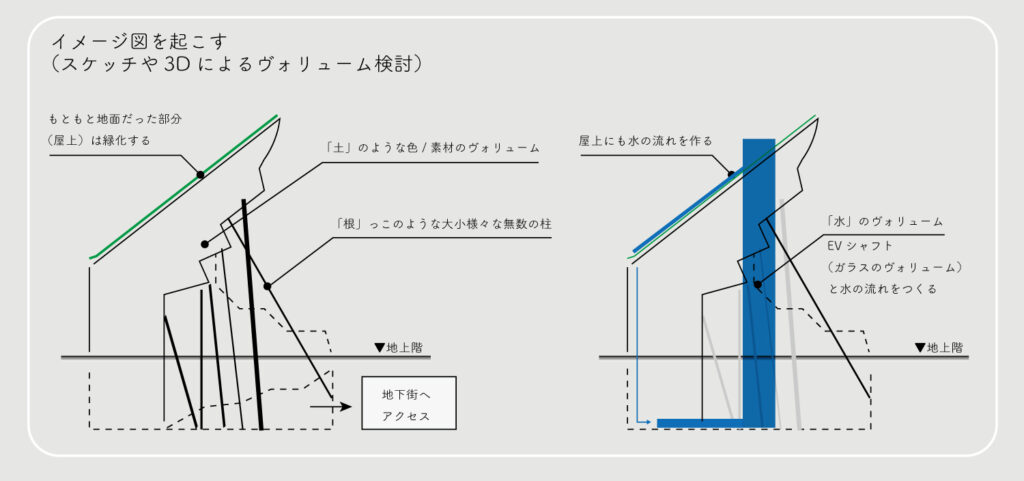

▼デザイン言語の設定

・「土」「根」「水」という名前で下記のように定義する

・剥がれた地盤:「土」のボリューム

・土を支える「根」の柱(細く無数に)

・地下から噴き出した「水」のボリューム

※

【各ヴォリュームの詳細】(案出し)

土

・武骨な造形とざらついたテクスチャ―

・開口を設けても単に四角く抜かないように

・色は茶か濃いグレーのイメージ

根

・土を支える細い柱群

・ダミーの柱として地面に接していないものがあってもよい

・床の案内サインを根のようなデザインにしてもいいかも

水

・透明感のあるヴォリューム

・ガラスのEVにシャフトはあってもいいかもしれない。ただし装飾的に。

・流体(曲線)的なヴォリューム形状も検討。

・土のヴォリュームの間から染み出るように

・地下には実際に水場があってもいい。壁から湧き水のように出てきてもおもしろい。

⑤~

ここから機能と形状をすり合わせ、スタディ模型やボリュームスタディを何度も行い、カタチにしていきます。

検討の際は、コンセプトに基づいて作成したデザイン言語に則り、

「この操作はすべきか?」「どうしたらより面白いか?」というアイディアをどんどん出していくといいと思います。

これを先鋭化していくことで、「このコンセプトならどのドアノブを選定すべきか?」というところまで検討できるかもしれませんね。

コンセプトがわかりやすいと、デザインもわかりやすく、

そこに込めたメッセージ性も伝わりやすいです。

(わかりやすい映画は好きか?みたいな良し悪しはありますが。)

具体例としてはここまでです。

まとめ

ここまで読んだ皆さんはこれでこの資料をしっかりと読めるようになったと思います。

これを手順通りやっていくことで、設計課題の素晴らしい提案ができるはずです。

建築の設計というものは、ロジカルだけれど、答えがない創造です。

面白い形をつくることにも、おもしろい形を成り立たせる技術的根拠が必要です。

新しさを求めるために、世の中を広く知っておく必要もあります。

だから建築の設計は難しいのです。総合的に様々なことを求められます。

そして「造形としてそれらに応える」こと。

端的に言えば、自然言語で提案して、デザイン言語で出力する能力。

これをとにかく鍛えてください。自分なりのデザイン言語の引き出しもたくさん集めてください。

ただし、学生さんで陥りがちなのは

建築の領分を超えないところで、コンセプトを設定するのが肝要だということです。

建築でやれないことはたくさんあります。建築にできること。その射程距離をおさえてください。

BEAVER NEST – X公式アカウントでは下記のような、

建築行為の射程距離を考えるうえで参考になるかもしれない造形論や書籍の内容などを投稿しています。

ぜひ参考にしてみてください!

[blogcard url=”https://x.com/beaver2405″]BEAVER – X公式アカウントも併せてお願いします。

こちらをフォローしても上記のダイアグラムは見れますよ!

おわりに

ここまで長かったですね…!お疲れさまでした!

※この記事はBEAVER NEST内のコラム5本の抜粋版になります。もう少し詳しく知りたい方はぜひご覧いただければと思います。(記事末尾へ)

最後に、少し長めの文章ですが読んでいただきたいです。

学生の頃に学ぶ「基本設計能力」というものは、就職後しばらくの間で身に着ける「実務的能力」とはあまり交わらないところにあります。あまりにも知らないことだらけ!覚えることだらけで面食らうのではないかと思います。ここには大きなギャップがあるかもしれません。

就職後すぐは、学生時代の頑張りや栄光というものが、意味をなさないように感じてツラい時期があるかもしれません。これまで一線で頑張ってきたプライドもあるでしょう。しかしそれは「実務的能力」は別物だから!!というそれに他なりません。

特に法的な規制、条令、行政書類や手続きに関しては学生の間は特に縁がありません。おそらく在学中は最低限しか学ばないでしょう。とりわけ、施工に関する知識を実感を得ながら学ぶことなどは不可能に近いです。今はいい映像教材も出てきましたが、現場に関して学ぶべき知識は膨大です。それは設計という立場でも施工という立場でも同じことです。

では、学生のうちに先回りしてそういった実務的能力を学ぶべきなのか…?というとそれも違うのではないでしょうか。学生が学ぶべきことは、あくまで基本的設計能力だと思います。もしも時間があれば、1件でも「よい建築物」を見に行って、審美眼を養うべきです。そしてたくさん本を読むべきです。

実務をやり始めてからは、逆に、学生の時にやり逃したことを取り返すことは難しくなります。本を読むことも難しくなってしまいます。特にこういった「建築学とは?」という概念的な話は難解であり、なかなか学べる機会がありません。

かといって、学生の時に学ぶことができなかった社会人は諦めるべきか?…といわれたらそれも間違っていると思います。実務に携わる方にも、ぜひ読んでもらいたいのです。

だからこそ、そういった人たちのためにもこの記事を書いています。

「建築とは何か?」この難解な問いは一生学ぶべき課題です。

ぜひ、BEAVERと一緒に学び続けましょう!

BEAVER 編集部

BEAVER NEST コラム - 「建築の設計課題はなぜ難しいのか」シリーズ(全5回)

[blogcard url=”https://www.notion.so/f6a409f7fd66490093a48e2e0c3307c2″]