【就活に不安がある人必見!】建築学生の実体験を基にした就職活動完全攻略 ーポートフォリオ編ー

こちらの記事は、以下の就職活動の一歩として心構えと題した記事の続きとなります。まだご覧になっていない方はぜひ以下からチェックしてみてください!

[blogcard url=”https://media.beaver-archi.com/tips/information/9895/”]

こんにちは!

今回の記事は『ポートフォリオ』について!

この言葉をみなさんも一度は聞いたことあるはずです。『ポートフォリオ』は簡単に言うと、建築学生にとっての『自己紹介資料』です。そのため就職活動や大学院受験で使われることが多いと思います!

ただ、ポートフォリオが実際どんなものなのか、作ったことがある人は少ないのではないかと思っています!

そこで今回は『建築学生ならではのポートフォリオ』の作り方をご紹介していきます!

ちなみに筆者は、組織設計事務所の意匠設計志望で就職活動を進めて無事に就職を果たしました。

そこで就職活動を終えてみて私が思う『ポートフォリオの作り方』を伝授します!

それではいってみましょう!

目次

[PR]

①そもそもポートフォリオはなぜ作るのか

面接官に自分のことを知ってもらうために作ります。しかし、エントリーシートでも文章で自己紹介や志望理由などをまとめて記述するはずです。

では各社フォーマットが決まったエントリーシート(履歴書)はあるのに、なぜそれと別にポートフォリオ、自己紹介シートを企業は求めているのでしょうか?

それはずばり『プレゼンの仕方』を見ています。

どのように構成してどう伝えるかを1から考える力を評価したいということなのです!

具体的なテクニックはこの後紹介しますが、基本的に『これはやってはだめ』というものはありません。そのため自分が一番伝わると考えたまとめ方を実践してみましょう!

逆にオリジナリティがあるくらいの方が興味は持ってくれるのではないかなと思います!

[求人情報]

②いわゆる『ポートフォリオ』にはいくつかの種類がある

これはご存じの方も多いかもしれませんが、『ポートフォリオ』と一口に言ってもいくつか種類があり、そもそもの作り方も変わってきます。

また、呼ばれ方も様々です。

企業によって異なるのですが、インターンや書類審査で使う資料は『サマリ』、『自己紹介シート』

面接で使う資料は『ポートフォリオ』、『自己紹介シート』と呼ばれます

サマリの作り方

サマリとは「まとめ」「要約」の意味です。

サマリは企業ごとにフォーマットが決められていることが多いです。

通常、A3用紙表裏使い1~3枚程度で作ることが求められる場合が多いです

ただし、紙質に関しては指定がない場合が多いです。そのためマット紙、光沢紙などどのような紙質で出力をするのか考えてみましょう。

そのこだわりでかなり仕上がりも変わりますよ!

ポートフォリオの作り方

受ける業種によって異なりますが、基本的にまとめ方は自由です。

見開きA3サイズの冊子にまとめたり、ネット上にサイトを構築して閲覧できるようにまとめてたりする方もいます。

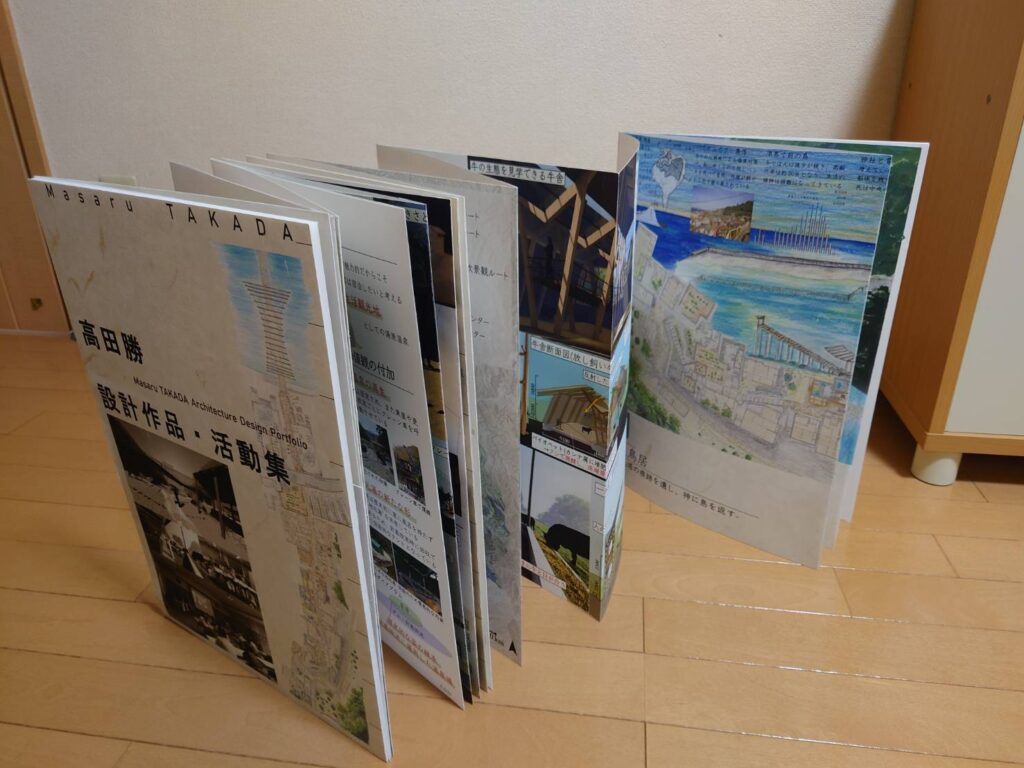

冊子に関しても、通常の本のように綴じたり、広げられるように蛇腹形式で綴じるなどしてこだわってみましょう。まさにオリジナリティが大切です

ポートフォリオは自分の分身とも言える存在です。

社員の方々に見てもらうための資料ではありますが、就職活動中のふと気持ちが落ち込んだ時などに見返して自分の自信だったり、気持ちを思い出すためのお守りにもなると思っています!

ちなみに参考までに、以下は組織設計事務所の意匠設計志望だった筆者のポートフォリオのまとめ方です。

蛇腹形式にしていたので広げて大きな断面図やパースなどを見せられるようにまとめていました!

(表紙に既視感あるとか言っちゃだめです)

面接のときに『広げてご紹介したいのでぜひこちらまでお願いします』といって広げたときに面接官の皆さんが面白がってくれたことが印象的です!

面接のときに『広げてご紹介したいのでぜひこちらまでお願いします』といって広げたときに面接官の皆さんが面白がってくれたことが印象的です!

③業種によってまとめ方が異なるポートフォリオ

ポートフォリオでは大学で取り組んだ設計演習や研究室のプロジェクト、大学時代に意欲的に取り組んだ活動についてなどを紹介することになります。

ただ紹介する内容が同じだったとしても、あなたが受ける「業種」によってまとめ方を変えることを私はおすすめします。

ちょっと分かりにくいかもしれませんが、面接官があなたのポートフォリオを見て何を知りたいかとどのようにまとめたらよいのかを簡単に説明します。

意匠設計志望のポートフォリオ

社員の方は『どんな設計ができるのか』や『どんな設計アプローチをとるのか』を見ています。そのため、

①パース

②平面図や断面図 (可能であれば詳細図面まで)

③模型写真

をできるだけ密度高い情報量で載せていくべきです。

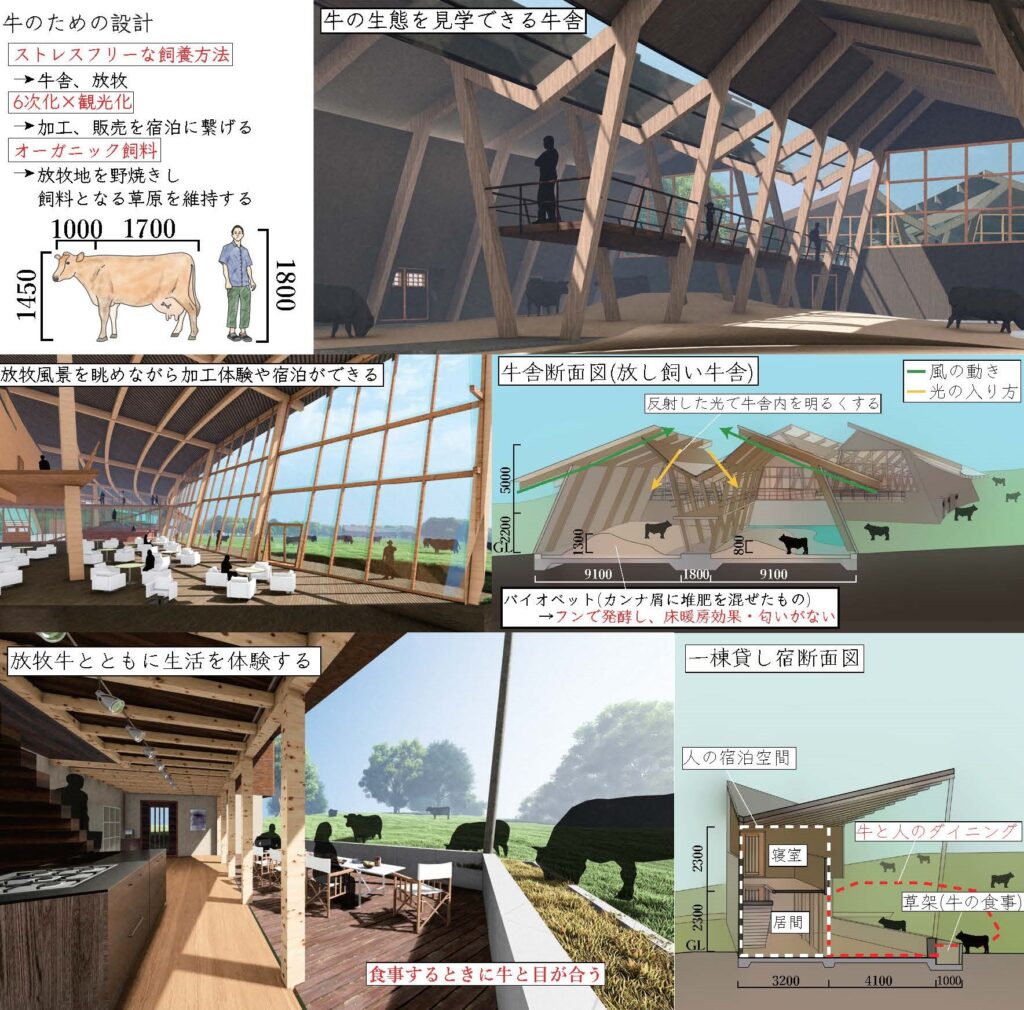

以下は組織設計事務所の意匠設計部門を受けていた筆者の卒業設計紹介ページを模式的に表したものです

都市開発、コンサルティングのポートフォリオ

社員の方は『人材としてどんなスキルがあるか』や『どのように組織内で立ち回ることができるのか』を見たがっています。そのため、

①作品作りやプロジェクトを通して人材としてどのような力が備わったのか

②グループで活動する中でどんな役割を担っていたのか

③プログラム提案

④実施したリサーチ内容、ワークショップなど

を載せていくべきです。

以下は筆者の同期で、組織設計事務所の都市開発部門を受けていた人の卒業設計紹介ページを模式的に表したものです

いかがでしょうか?

同じ卒業設計の紹介でも、それを通してポートフォリオで何をどう説明するかは業種によってかなり異なってきます!

そのことに注意してみてください!

④プレゼンを前提としてどのように伝わるかを想像して作る

ここまでで『オリジナリティが大切』だと何度かお伝えしてきました。しかし、ポートフォリオは一般的に本屋で販売されている建築家の作品集とは異なります。

つまり、じっくりと時間をたくさん使って社員の方に見てもらえるようなものではないということを理解しておきましょう。

相手の目に触れるのは極めて短時間だということです。

通常業務もある中で、書類選考で学生を選抜していくときどれくらいポートフォリオを見てくれるのかを想像してみましょう

そのため目指すべきは『分かりやすく、オリジナリティのある印象的な資料』だと思います!

そしてポートフォリオは、最終的に面接の場などでプレゼンをすることになります。そのためその時にどのような流れで説明したらわかりやすいのかを細かく確認するようにしましょう!

またそのポートフォリオに目を通す社員の方がどのようなことが気になって、着目するでしょうか。そのようなことを意識して強調するところ、詳細に説明するところのメリハリをつけていきましょう。

⑤志望会社を踏まえたプレゼン内容にする

分かりやすい例え話ですと、ハウスメーカーの面接に都市ビルの設計作品をもっていってどのような印象を与えるでしょうか?

きっとあまり良い印象は与えられないのではないかなと思います。

そのため志望会社は何が強みの会社なのか調べた上で、自分のどんな作品作りや経験がその会社に就職したときに活きるのか。が伝わるような資料作りがとても大切です。

志望会社の設計やプロジェクト、プロポーザル、コンペなどを確認してそれらを踏まえて『自分は御社で働きたい!』という想いが伝わるプレゼン内容にするようにしましょう!

ちなみに筆者は受ける企業の得意とする建築作品をいくつか確認する中で、どのようなコンセプトを大切にしていて、それがどのように設計されている空間に反映されているのかを分析していました。

本命と言える企業が2社あったので、その2社に関しては他の企業に出すポートフォリオとは少しだけですが、構成を変えて『貴社のこういう設計スタンスに共感していて、僕もこんな感じで設計しましたよー』ということが伝わりやすいように作成し直していました。

⑥どのような作品、プロジェクトを紹介するか

ポートフォリオに掲載する作品やプロジェクトはどのようなものが良いと思いますか?

これは筆者自身もかなり悩んだところでもあります。

筆者の考え方なのでこれは個人差はあるかもしれませんが、一貫したストーリーを意識することはとても大切かと思います

どんな思いで建築学科に入り、そこからどんなことを考えて様々な作品制作に取り組んだのか。

失敗や困難もある中でもなお、挑戦し続けてどんなスキルを身に着けたのか。

などなど…

なので『自分がどれだけすごいか』を見せるというよりかは、『どれくらい建築に愛があるのか』だったり『どれくらい努力を積み重ねてきたのか』が伝わるように作品やプロジェクトを配置するのが良いかなと思います!

以下は組織設計事務所の意匠設計部門を受けていた筆者のポートフォリオの流れです。

1か月半敷地に滞在して交流しながらデザインしたり、デザインサーベイに憧れて1週間泊りがけで実測したりしていたのでそのことをストーリー仕立てで説明していました!

※以下からは意匠設計特化項目です!

ここから2項目は組織設計事務所の意匠設計に内定した筆者から意匠設計志望の後輩たちへのボーナス記事です!笑

ではいってみましょう!

⑦意匠設計のポートフォリオの魅せ方

なんといってもやはり見栄えです。パッと見たときに目に飛び込んでくるようなパースや図面がとても大切です。

例えば大手組織設計事務所の意匠設計であれば毎年設計部として5人ほどしかとらない企業も多いです。そこに応募する学生の数から考えてみると倍率はみなさん想像できるかと思います。

先ほども書きましたが、その時に一人一人のポートフォリオを丁寧に事細かく確認する時間はおそらくないのではないかと思っています。そうなった場合、まずは分かりやすく、そこから中身をもっと読み込みたくなる資料作りは重要です。

特に卒業設計などでは設計作品を作るためのリサーチを頑張る方も多いのではないかなと思います。

ですが、その内容をそのままたくさん載せて紙面をつかってしまうのはあまりおすすめできません。

そのリサーチをどう活かして設計作品に反映されているのかを社員の方々は見たいはずです。

例えば、私は4年生前期の設計課題で放牧した牛を観察しながら宿泊できる一棟貸しコテージを設計したのですが、実際に1ヶ月ほど牛の生態などについてたくさん文献を読んでリサーチしまくりました。でも結局大切なのは寸法なので人の寸法と牛の寸法を比較した図面を作成してポートフォリオに掲載しました(該当部分のポートフォリオを下に掲載しておきます)

プロジェクトや活動について載せる場合も同じことが言えます。ワークショップを行ったこと、ヒアリングしたことなどはとっても大切です。なので載せないのも違いますが、それの説明だけで紙面を大きく使ってしまうのはかなりもったいないことです。

プロジェクトであれば実際に作り上げたモックアップの図面やパース、そしてその実作の写真などを掲載すべきです。

例えば、筆者はある地域で『屋台を使った賑わい創出』に関するプロジェクトに取り組んでいたのですが、その中で屋台を制作して、道路の占有許可をとったり、フライヤーを作成して配布したりなど、手続きとして様々な工夫をしました。

ですが、みなさんもうお分かりですよね?

ポートフォリオに載せたのは制作した屋台の図面とイベント時どのように屋台を展開して人の賑わいがどこにできたかを整理した平面図です。この場合はプロセスよりも成果物重視です!

⑧意匠設計としてこだわりを見せるべきところ(落とし穴になりがちなところ)

ひとつ前の項目でも何度も言ったように、意匠設計志望にとって図面表現をいかに魅せるかは非常に重要です

そこでポートフォリオ作成中のみなさんに質問です。

紙面が限られた中で方位や寸法線、縮尺を省いたりしていませんか?

なんだそんなことか。笑

と思われる方もいるでしょう。

…ですが、とっっっっても大切なのです。

実際に、筆者のOBの先輩に教えていただいたのですが、ある社員の方は送られてきた学生のポートフォリオを見る中で

『方位や寸法線、縮尺がないのは論外だね。忘れたじゃすまされないよ』

とその時点でかなりのマイナス評価をされてしまっていたようです。

設計者としてやはり寸法、縮尺などはとても大切です。特にこだわりの設計部分にはすべて寸法は載せていきましょう。

ない場合は先ほど言ったようにマイナス評価に繋がりかねないですが、このような要素もしっかりと紙面に載せ込んでいくことで『本当に設計が好きなのだな』という印象を与えられる要素にもなります。

こだわった寸法は寸法だけでなく、その意図も書き込んでいきましょう。素材や構造も同様です。たくさん時間を使って考えた設計作品です。そのようなあなたの頭の中にある細かなイメージをしっかり情報として掲載して説明していくことがあなたのポートフォリオをより良いものに仕上げていくことになるはずです!

おわりに

いかがだったでしょうか。

できる限り具体的なテクニックを詰め込んだのでポートフォリオをこれから作るという人にも、作っている最中の人にも何かしらヒントになるのではないかなと思っています!

冒頭も言いましたが、ポートフォリオ、自己PR資料は自分の分身とも言える存在です。この記事を読んだら少しずつでもいいのでどう作ろうかなー、くらいからでも構わないので、できるだけ丁寧に早い時期から取り組んであげてください!

愛着の湧いたポートフォリオは何よりも就職活動の厳しい期間を共に歩んでくれる心強い存在になるはずです!

それでは!