敷地模型を3Dプリンターで作ってみた

こんにちは。今回はデジファブ記事の第三弾、3Dプリンターを用いて敷地模型を作ってみます。

手で作成するにはかなりの時間と手間のかかる敷地模型ですが、デジタル技術を駆使すれば案外簡単かつ安価に作成することが可能です。まずは先月紹介したこちらの記事

[blogcard url=”https://media.beaver-archi.com/rhinoceros/2770/”]を参考にゲットした敷地の地形データをもとに、Rhinocerosをつかって3Dプリンターへ出力可能なソリッドモデルを作成していきます。かなり上級編かも?

cadmapperでは、座標によっては残念ながら建物のデータが取得できないことがあるのですが、そんな場合でも模型にできるよう、地形データから建物を立ち上げていくことから解説していきます!

[PR]

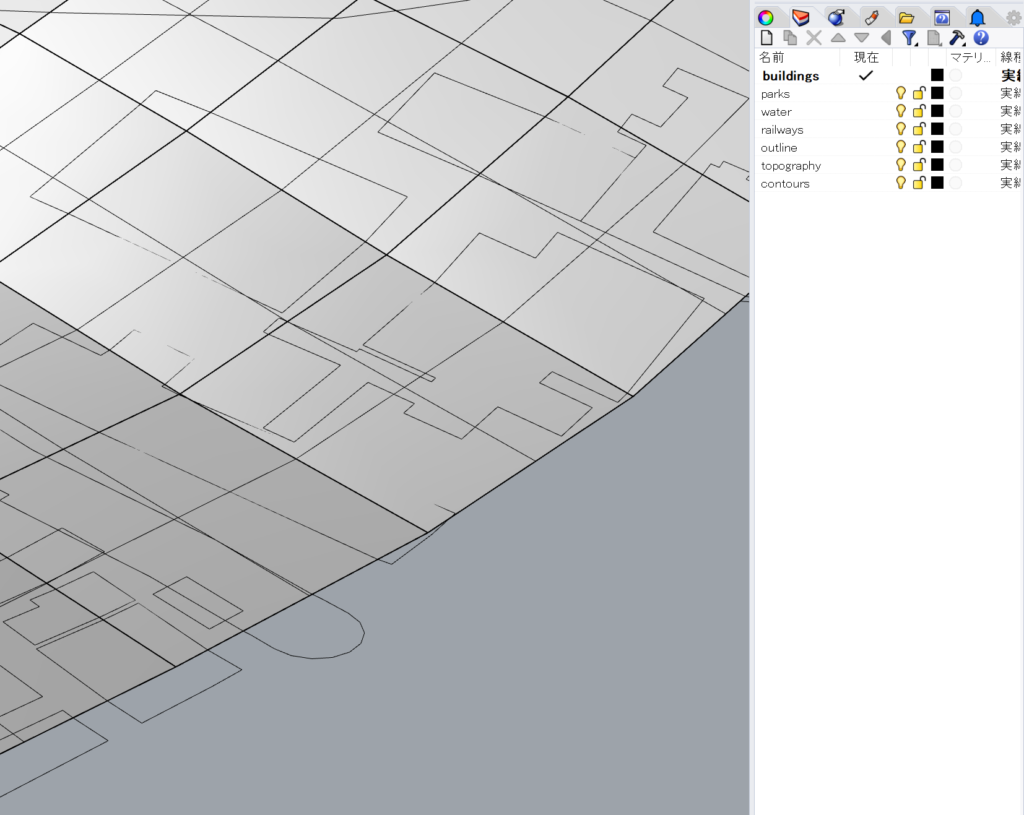

地形のサーフェスをインポート

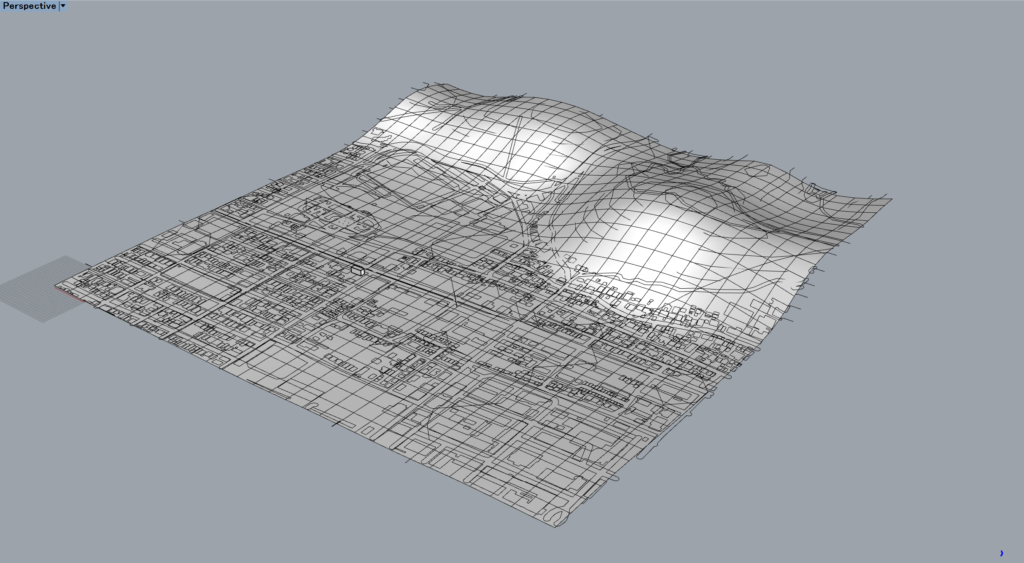

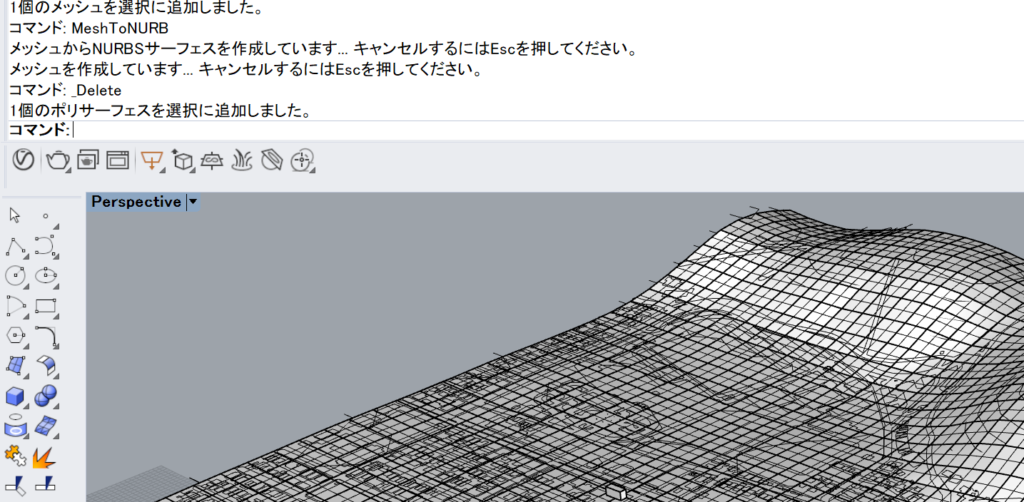

まずはcadmapperから地形サーフェスをインポートしてみましょう。すると残念なことにこの敷地には建物の高さのデータなく、等高線を基にした地形のメッシュのみが入手されました。まずはこのメッシュをRhinoceros上で編集可能にしてやる必要があります。

[blogcard url=”https://media.beaver-archi.com/rhinoceros/2989/”]でご紹介しましたが、

メッシュを選択→コマンド「MeshToNURB」→選択中のメッシュを削除、という手順によってメッシュと同じ形のサーフェスが得られます。

このサーフェスを便宜上「地形サーフェス」と呼ぶことにします。

いま、地形サーフェスの同一平面上に建物の輪郭線のみがポリラインとしてプロットされている状態です。なので、ここから建物のモデルを立ち上げ、モデル全体をソリッドな状態にしてやる必要があります。

また、Rhinoceros上にインポートした段階でこの3Dモデルは「building」「outline」というようにレイヤー分けされているので、各要素をまとめて選択したいときにはこれを活用していきます。

[求人情報]

建物の輪郭線と地形サーフェスを分割

目標とするのがソリッドモデルなので、まず地形と建物輪郭のサーフェスを分割してやる必要があります。建物輪郭線のポリラインをもとにして、コマンド「Split」によってこの両者を分割していきます。

ここで注意点がひとつ。敷地の指定範囲が広い場合、分割を一気にやるととんでもなく処理に時間がかかり、最悪の場合ソフトが落ちることがあります。

そのため、一気に建物輪郭と地形サーフェスを分割していくのは避け、10~20棟ずつをこまめに分割していくようにしましょう。分割したサーフェスはレイヤー分けしておくと後で便利でしょう。

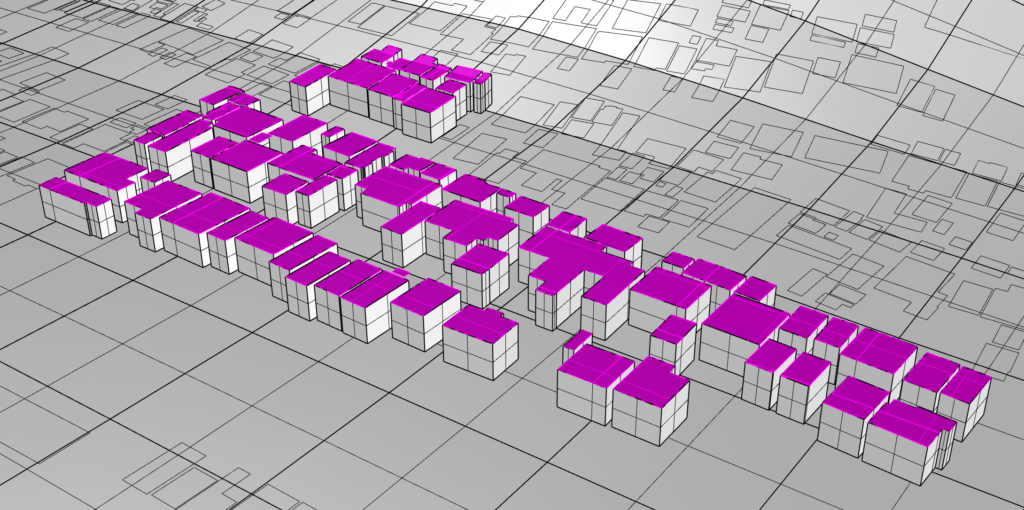

分割した建物輪郭サーフェスを基に、建物モデルを立ち上げる

分割した建物輪郭のサーフェスは屋根にあたるサーフェスとして用います。まずこれらをガムボールで高度変更して持ち上げていきます。

次に、先ほど分割の基準として用いた輪郭線をコマンド「ExtrudeCrv」で押し出していきます。押し出し距離はGoogle Earthなど参考にします。

ここまでの操作を任意の範囲にかけて繰り返していきます。

ここまでで出てきている「Split」「ExtrudeCrv」コマンドなどについてはこちらの記事も参考になるかもしれません!

[blogcard url=”https://media.beaver-archi.com/rhinoceros/2866/”] [blogcard url=”https://media.beaver-archi.com/rhinoceros/2656/”]

モデリングの見直し

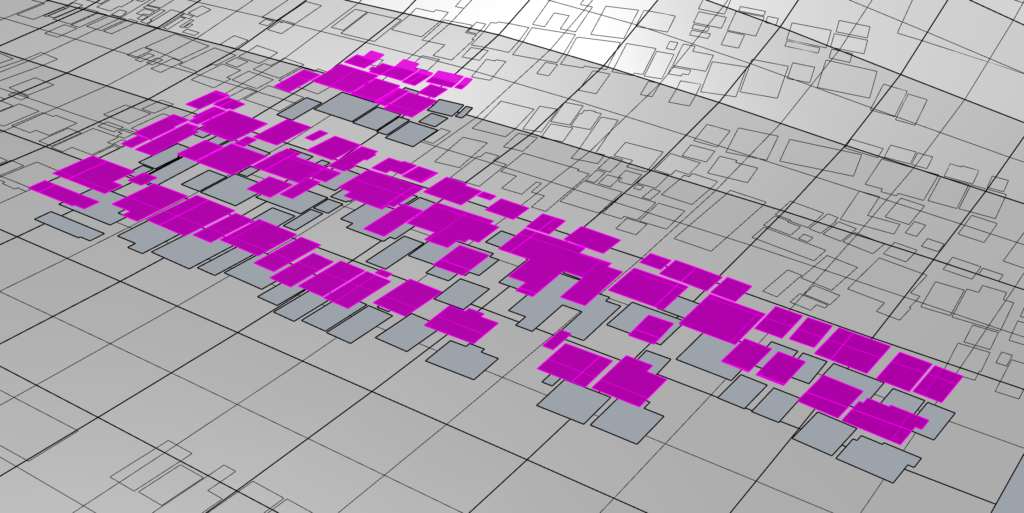

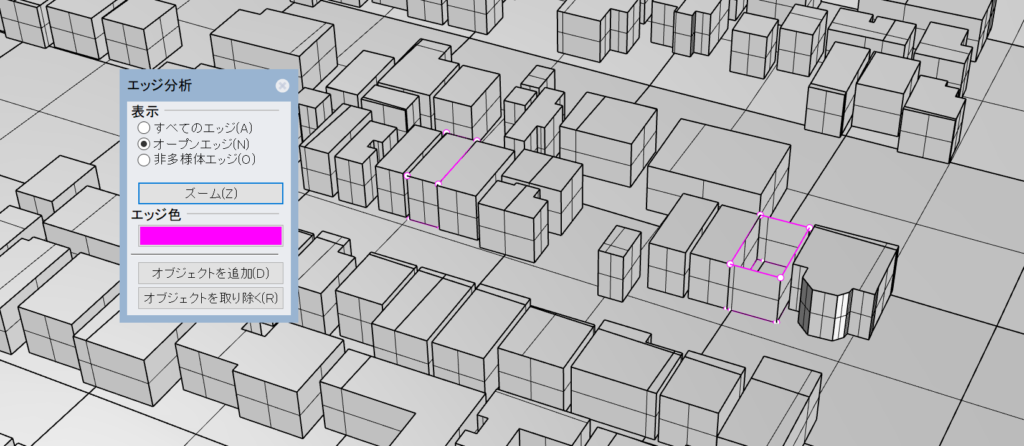

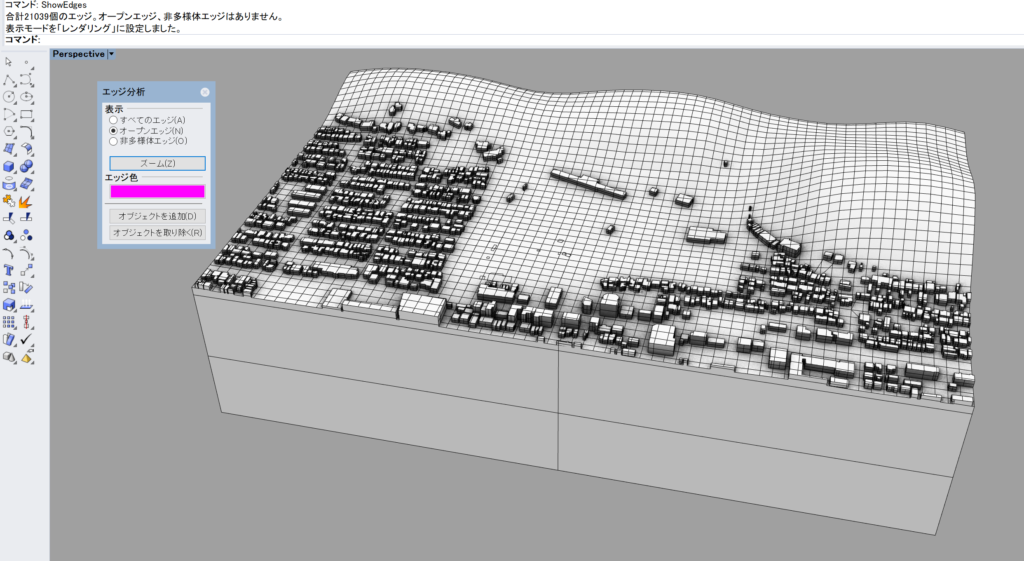

ここまでの過程でおよそソリッドにみえるモデルができています。ここからはモデリングに粗がないか(どこかがオープンエッジになってしまっていないか)見直しの段階に入ります。実はサーフェスが開いているかどうか判別できるコマンドがあるのです。それがコマンド「ShowEdge」です。

このコマンドによって、モデリングミスや分割によってやむを得ずできてしまったオープンエッジを可視化(上の画像ではピンク色の部分です)することができるので、このエッジの穴埋めをしていきます。

(穴埋めの方法はこの記事では割愛させていただきます、すみません、、!)

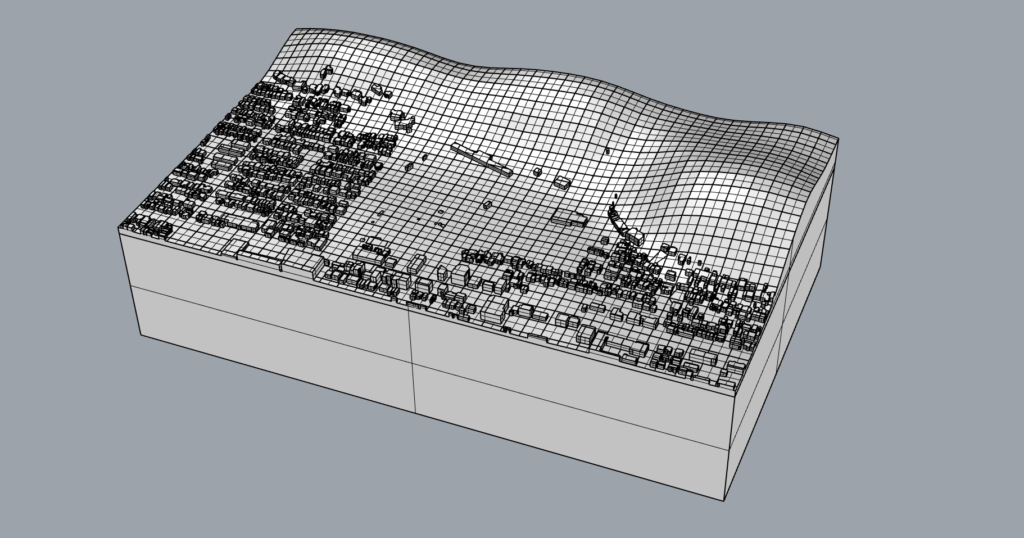

かくして、敷地周囲約1キロ平方メートルのソリッドモデルが完成しました。最後にこのモデルを3Dプリンターで出力できるサイズに縮小し、STLデータに書き出してモデリング完了です。

まとめ

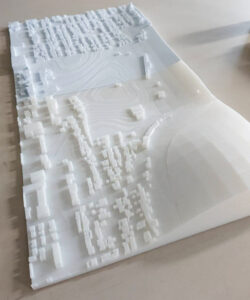

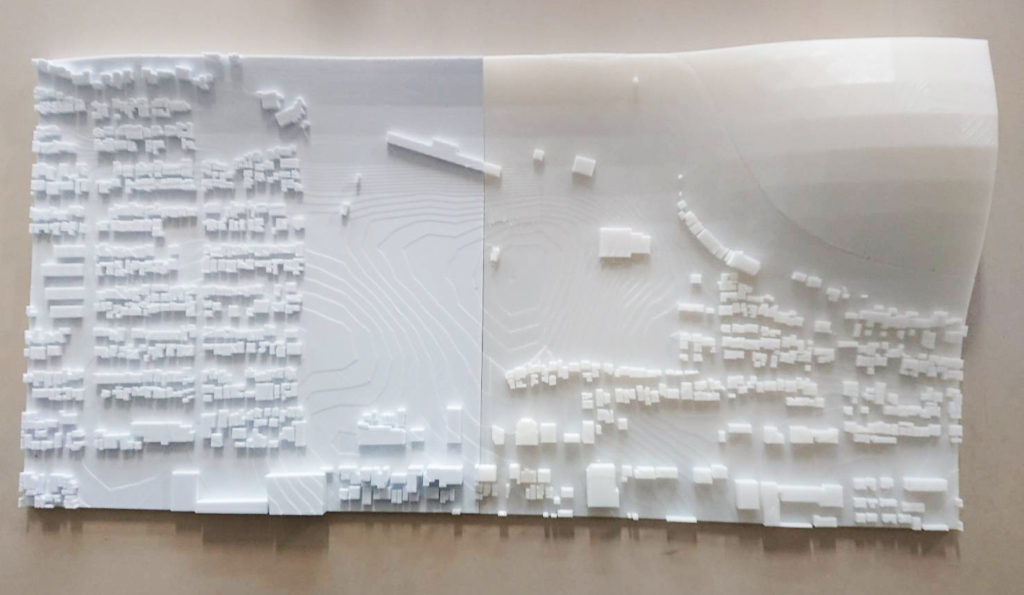

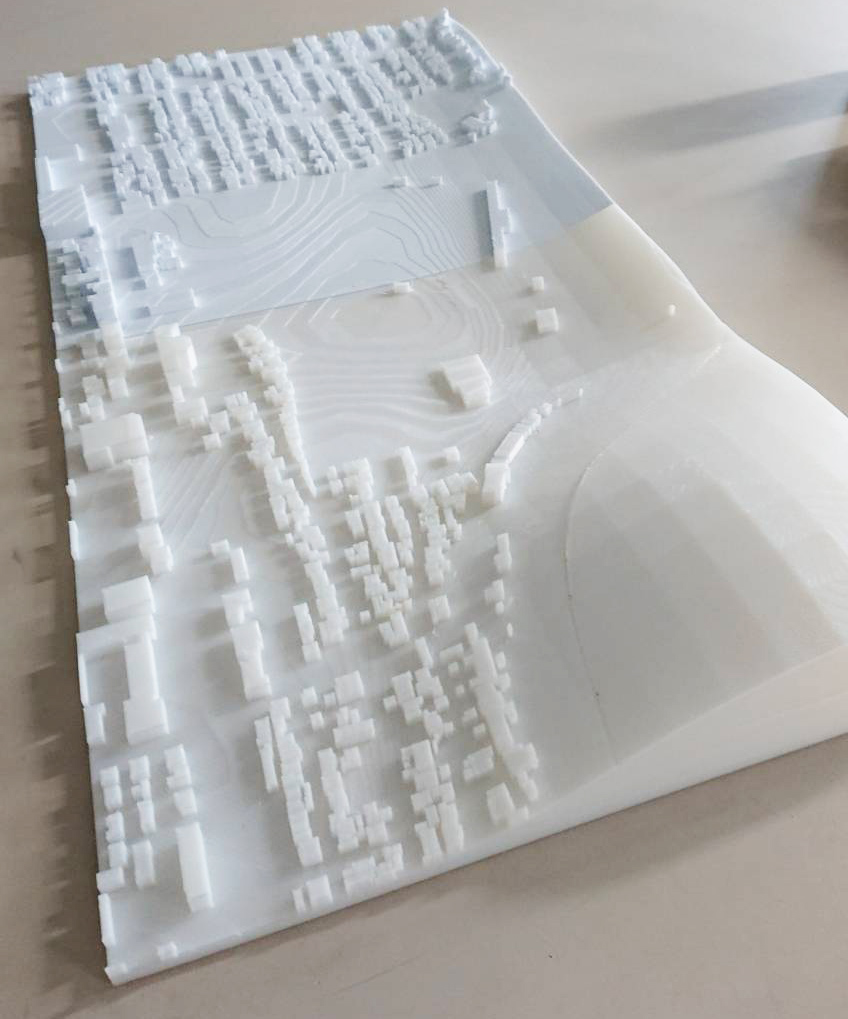

敷地模型の完成品がこちらです。

スケールは1;1250なのですが圧倒的な細密さですね、感動してしまいました。

ただこの模型には、改善の余地があるなと筆者は個人的におもっています。初めに敷地の地形サーフェスをもとに屋根を作ってしまっているために、傾斜部分は地形から屋根が浮き出たような、すこし不自然な模型となってしまっている点です。残念ながら改善策が思い浮かばなかったのですが、「こうすればいいんじゃない?」といったご意見がありましたら是非コメント欄に回答いただければと思っています!

ではまた!